di Alessia Amighini, Università del Piemonte Orientale e ISPI - Andrea Goldstein, OECD

Dalla fine del 2014, la riduzione della crescita economica della Cina da tassi a doppia cifra a ritmi più contenuti preoccupa tanto Pechino quanto il resto del mondo, e durante l’estate il crollo delle borse di Shanghai e Shenzhen ha scatenato il panico sui mercati finanziari. Il timore è che da un ritmo compreso tra l’8 e il 10% all’anno per oltre due decenni, un più modesto 6-7% significhi lo spegnimento del cilindro che da solo ha trainato la crescita mondiale tra il 2009 e il 2014 e quindi provochi un’altra recessione globale.

Già la riduzione di un solo punto percentuale – dall’8% medio annuo tra il 2010 e il 2014 al 7% della prima metà del 2015 (sceso a 6,9% in termini reali nel terzo trimestre) – è bastata a mandare in recessione molti tra i maggiori paesi emergenti. In Brasile, Russia e Sudafrica il PIL è in caduta nella prima parte dell’anno, a causa del raffreddamento della domanda dalla Cina (in ciascun caso il principale partner commerciale), nonché di fattori interni. Di cosa c’è bisogno per tener acceso il motore della locomotiva cinese?

Anche in occasione del recente Plenum del Partito Comunista Cinese (PCC) che ha approvato giovedì scorso la bozza del 13° Piano Quinquennale, c’erano grandi attese per capire se gli obiettivi di crescita sarebbero stati ambiziosi o moderati. Per gli economisti ansiosi di trovare indicazioni per capire l’andamento dell’economia nei prossimi anni, difficile capirne molto. È stato ribadito l’obiettivo di raddoppiare il PIL e il reddito delle famiglie del 2010 entro il 2020, ma a differenza dei piani precedenti, non vi è indicazione del tasso di crescita desiderato, forse per evitare che i mercati male interpretino il target.

| Il Piano quinquennale – il 13° dal 1953 – rappresenta il programma di sviluppo economico e sociale nel periodo dal 2016 al 2020. Sebbene molto diverso dai primi, che fissavano obiettivi tassativi di produzione, il Piano contiene linee guida che danno l’idea di quali saranno le priorità di politica economica nei cinque anni successivi. Approvato dal Comitato Centrale, l’organo decisionale del PCC, il Piano dovrà essere approvato all’inizio di marzo dalla seduta congiunta dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese, prima che ciascuna provincia e settore provveda a stilare i propri piani dettagliati. |

Infatti, dopo le turbolenze borsistiche dell’estate, gli investitori si sono dimostrati molto sensibili alle mosse di Pechino e attenti alla coerenza delle misure intraprese. E anche molto scettici circa l’affidabilità dei dati diffusi dal governo, che infatti stavolta non ha annunciato target, ma un obiettivo che corrisponderebbe a un tasso di crescita medio annuo del 6,5% da qui al 2020.

Ma come valutare l’ampiezza del rallentamento? Innanzitutto bisogna tener conto che una crescita del 6,9% è una performance straordinariamente buona: sarà pure il peggior trimestre dal 2009, ma oggi l’economia cinese è grande il doppio di allora, e il 6,9% reale corrisponde oggi a una crescita assoluta in termini reali molto più grande di prima (il 6,9% di 63614 miliardi di Rmb è pari a 4389 miliardi, il 41% in più dei 3110 miliardi di Rmb, cioè la crescita pari al 9% di 34563 miliardi di Rmb, il PIL del 2009). Più preoccupante è invece il calo drammatico della crescita del PIL nominale, sceso al 6,2%, inferiore a quella reale. Ciò significa che l’economia cinese è in deflazione (-0,7%), e il ritmo della deflazione sta aumentando, nonostante i dati ufficiali sull’andamento dei prezzi al consumo mostrino un aumento dell’1,4%. In altre parole, in questo momento la Cina importa deflazione nei prezzi alla produzione, che riflettono il calo del prezzo delle materie prime (indotto dal rallentamento cinese stesso), e questo si traduce in difficoltà finanziarie e problemi di liquidità ancor maggiori per le imprese indebitate la cui situazione patrimoniale era già compromessa.

Di fronte a questi dati, anche gli studiosi non sembrano affatto concordi su come valutare il ritmo della crescita cinese. C’è chi, come Lars Christensen (http://marketmonetarist.com/2015/10/20/the-alarming-drop-in-chinese-nominal-gdp-will-force-the-pboc-to-devalue-again/), sottolinea il drammatico calo del PIL nominale e mette in guardia sulle conseguenze della scelta fatta due anni fa di ancorare il cambio al dollaro, che si è fortemente apprezzato, costringendo la Cina a importare di fatto una politica monetaria restrittiva di cui ora non ha certo bisogno. Da qui la necessità di svalutare il Renminbi, al di là dell’annosa questione della competitività delle esportazioni cinesi, che oggi per guadagnare quote di mercato non hanno certo bisogno di competere ulteriormente sul prezzo, ma semmai sulla qualità.

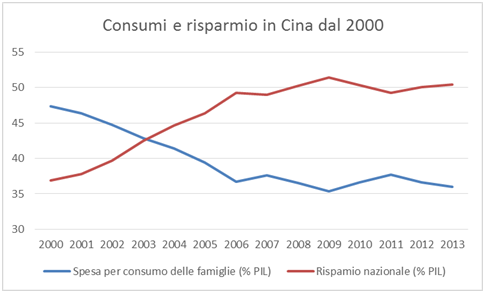

Altri, come Nicholas Lardy (http://blogs.piie.com/china/?p=4539), minimizzano invece la portata del rallentamento, sostenendo che i dati del terzo trimestre di quest’anno non lasciano necessariamente presagire un fallimento della transizione economica della Cina verso un nuovo modello di crescita. Anzi, il principale contributo alla crescita negli ultimi anni è arrivato non dall’industria, ma dai servizi (che rappresentano ormai il 48% del PIL), un segnale inequivocabile dell’aumento del consumo delle famiglie. All’aumento dei consumi dovrebbe anche contribuire l’estensione del sistema di previdenza e assistenza a chi non vi aveva accesso, ma questo per ora non si è tradotto in una diminuzione del risparmio per scopi precauzionali, e anche il peso dei consumi non sembra affatto diminuire, anzi… (vedi grafico)

La transizione verso un nuovo modello di crescita sostenuta dai consumi interni e non più dagli investimenti richiede molto tempo, di certo molto più del lustro su cui insiste il Piano. Ciò accadrà quando verranno meno i motivi dell’elevato risparmio precauzionale delle famiglie: insufficienza di copertura sanitaria e previdenziale universale ed elevato costo dell’istruzione. All’aumento del consumo contribuiscono in parte la tendenza al rialzo dei salari, l’aumento del reddito medio e l’espansione dei ceti medi, tutti all’origine di una ricomposizione dei consumi, meno orientati verso i beni primari e più verso i beni voluttuari, meno verso i beni e più verso i servizi (che oggi rappresentano il 40% della spesa per consumo). Ma un maggior peso dei consumi sul PIL richiede l’aumento dei redditi più bassi (soprattutto nelle aree rurali) perché le famiglie meno abbienti hanno al margine una più elevata propensione al consumo rispetto ai più abbienti. La rapidità con cui il governo cinese riuscirà ad orchestrare la transizione dipende dal ritmo delle riforme strutturali.

Anche su queste non è che ci si aspettasse molto di più, ma da questo primo Piano di Xi (che nel primo periodo di governo si è “limitato” ad applicare il Piano precedente) è emerso ancor meno del previsto. Il communiqué diffuso in chiusura del Plenum contiene indicazioni vaghe su tutti i punti di maggiore interesse sui quali ci si aspetta verterà la politica economica dei prossimi anni: l’innovazione tecnologica avrà un ruolo centrale in tutto lo sviluppo economico (come già delineato nell’iniziativa ‘Made in China 2025’), ma non si sa bene come, così come non vi sono indicazioni concrete sull’obiettivo dichiarato della sostenibilità ambientale per promuovere una maggior efficienza dell’utilizzo delle risorse e la protezione dell’ambiente. Tra gli altri obiettivi del prossimo piano: uno sviluppo più condiviso attraverso uguali opportunità, maggiori trasferimenti fiscali alle minoranze, alle aree di confine e più povere, maggiori servizi per gli anziani e per i bambini che vivono lontano dai genitori lavoratori.

Un annuncio importante è la fine della cosiddetta politica del figlio unico, che permetterà a tutte le famiglie di avere un secondo figlio, una misura attesa ormai sin dal 2012, quando la popolazione attiva ha iniziato a diminuire. Gli effetti sulla crescita demografica non è però affatto detto che siano significativi, considerando che già da qualche anno è stato allentato il vincolo del figlio unico ai residenti nelle campagne, alle minoranze, alle famiglie con il primo figlio femmina (in 26 province su 31), e ai figli di genitori a loro volta figli unici. C’è stato qualche risultato sul fronte dell’equilibrio di genere (a favore delle nascite di femmine, che, per effetto della politica del figlio unico, in Cina sono meno degli uomini) ma scarsi risultati sulla natalità (solo circa il 15% degli ‘aventi diritto’ ne ha approfittato).

Tra gli altri obiettivi dei prossimi anni, un sistema pensionistico nazionale e un sistema previdenziale a copertura universale e l’utilizzo del capitale delle imprese di Stato per rimpinguare i fondi pensione. La riforma delle imprese di stato, passo cruciale per la trasformazione economica della Cina perché mette in discussione rendite economiche e politiche, è inserita nel Piano sotto forma di ristrutturazioni, fusioni e quotazione in borsa per diversificare la compagine azionaria anche a favore degli azionisti esteri, ma per ora lascia molto a desiderare in quanto alla reale volontà di Pechino di introdurre meccanismi di gestione più trasparenti e logiche di mercato. Infatti non è chiaro se Pechino ammetterà che le imprese di Stato possano fallire in caso di performance insoddisfacente, elemento cruciale per il successo di tutta la riforma.

Tutto ciò rende paradossale che, mentre tutti aspettavano l’approvazione della bozza del 13° Piano, simbolo del dirigismo cinese vecchia maniera di ispirazione sovietica, l’attenzione di Pechino abbia continuato ad essere focalizzata sul riconoscimento dello status tanto agognato di economia di mercato – motivo di prestigio internazionale nei confronti delle grandi potenze, soprattutto degli Stati Uniti, e di forza politica interna del governo. Non a caso la settimana scorsa Xi si è dedicato ad accompagnare in giro per la Cina la Cancelliera Merkel, che si è mostrata la più disposta tra i leader occidentali al riconoscimento dello status di economia di mercato, a patto che la Cina mostri progressi sostanziali, soprattutto nell’apertura degli appalti pubblici alle imprese estere.

| Quando la Cina è diventata membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, una clausola dell’accordo permetteva ai suoi partner commerciali di trattare la Cina come economia non di mercato – in quanto la maggior parte dei prezzi era fissata politicamente – nelle azioni anti-dumping (che sono molto più agevoli nel caso vengano sollevate nei confronti di un’economia non di mercato) fino al 2016, quando ci si aspettava che il paese avrebbe introdotto riforme per introdurre il meccanismo di mercato. Oggi la Cina pretende di meritare di diritto lo status di economia di mercato, a prescindere dalle riforme realizzate in tal senso. |

Che la Cina non sia un’economia di mercato è indubbio. Così come è indubbio che il Rmb non rispetta le condizioni oggettive per essere inserito nel paniere delle valute di riserva del FMI. Ma Xi fa leva sul peso e i legami economici della Cina nell’economia mondiale per reclamare maggior peso politico e ottenere sconti sui mancati progressi nelle riforme interne, sulla mancata trasparenza nella gestione del mercato finanziario, sulla reticenza nell’apertura del mercato interno alle imprese estere in molti settori importanti (soprattutto i servizi), e sulla discutibile condotta cinese in tema di cyber security.

Ed è proprio il peso della Cina nell’economia mondiale che motiva l’interesse e l’esigenza di capire che cosa stia davvero succedendo. La transizione dall’investimento al consumo come principale fonte della crescita cinese avrà un grande impatto sul resto del mondo perché farà diminuire stabilmente la domanda di importazioni della Cina. Secondo Goldman Sachs, la componente importata del consumo cinese è di 11 punti percentuali inferiore alla componente importata dell’investimento, vale a dire che per ogni miliardo di Rmb di ribilanciamento, le importazioni cinesi diminuiranno di 110 milioni. Secondo una ricerca del CEPII (http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2015/wp2015-04.pdf ), il ribilanciamento ha impatto soprattutto sul commercio cd di perfezionamento, cioè sull’import-export di beni intermedi e molto meno sul commercio di beni finiti, segno che la dipendenza cinese dalle importazioni sta diminuendo, non soltanto in valore ma anche in termini di tipologie di beni, e che il valore aggiunto cinese sta aumentando. Il problema oggi è che il mondo ha bisogno della crescita cinese, che però per essere sostenibile nel tempo deve contare sempre di più sulla domanda interna e meno su quella estera. Come valutare la misura e la portata del rallentamento cinese è diventato quindi un problema per tutti.